民航客机入门

民航客机入门

概述

在民航世界里,客机通常被划分为三大类:支线客机、窄体客机和宽体客机。

支线客机 (Regional Jet):

它们是连接中小城市的“空中穿梭巴”。航程通常在2000公里左右,座位数在100座以下。由于体型较小,发动机一般安装在机身尾部,这是它们一个显著的特征。下次看到“小飞机”时,可以留意一下发动机的位置。代表机型有巴西航空工业的E-Jet系列,以及中国商飞的ARJ21。

窄体客机 (Narrow-body Aircraft):

这是我们最常乘坐的机型,也是航空公司的绝对主力。它们的航程覆盖中短途,部分改进型号的航程可达7000公里以上,座位数在120到220座之间。机舱内通常是每排6个座位,中间只有一条过道,因此也被称为“单通道客机”。最经典的代表就是波音737系列和空客A320系列,以及我国自主研制的C919。

宽体客机 (Wide-body Aircraft):

这些是执行国际长途航线的“空中巨无霸”。它们的航程动辄上万公里,座位数可从200座覆盖到500座以上。机身更“胖”,机舱内有两条过道、三列座位。代表机型包括波音747、777、787,以及空客A330、A350、A380。我国正在研发的C929也属于这一类别。

下面这张图很好地总结了常见民航客机的分类,以及如何识别它们。接下来,我们将结合这张图,简要地介绍一下我们这个世界上的主流民航客机及其飞行原理。

巨大飞机:四发巨兽的辉煌与落幕

对于宽体机,一个最简单、也最震撼的识别方法,就是数一数机翼下的发动机数量。

四个发动机是昔日空中巨无霸们最醒目的特征。虽然如今高效的双发飞机已成为主流,但在民航历史上,四发客机曾是人类征服跨洋飞行的唯一选择,代表着一个时代的辉煌。

不过,在现代客机中,我们能看到的主流四发巨无霸确实是以下三款。可惜的是,它们都已停产。原因是四个发动机虽然动力强劲,但也意味着惊人的油耗和高昂的维护成本,在燃油价格飞涨的今天,它们的经济性远不如新一代的双发宽体机。

空中客车 A380:无可争议的“空中巨无霸”

在机场里,A380绝对是最吸引眼球的明星。它最好辨认的特征就是完整的双层客舱——从机头到机尾,拥有上下两排连贯的舷窗,这让它的机身显得异常“肥硕”,独一无二。

A380是全球载客量最高、体积最大的客机,首架于2005年成功试飞,但在2021年便宣告停产,在这期间,空客一共交付了251架A380。 作为其最大的客户,阿联酋航空一家就运营了近一半的A380机队。 在典型的三舱配置下,A380可搭载约555名乘客,而如果采用最高密度的经济舱布局,更能容纳惊人的800多名乘客。其客舱实用面积比它的前辈波音747-8大了超过40%。

空客最初的设想是,A380将成为连接全球各大航空枢纽的“空中巴士”。然而,市场的发展却是越来越多的旅客倾向于从中小城市直接“点对点”飞往目的地。这使得为枢纽航线而生的A380时常无法满载,高昂的运营成本最终让大部分航空公司望而却步。

_(cropped).jpg)

波音 747:“空中女王”的不朽传奇

747的侧影是民航史上最经典的画面之一,它那高高隆起的“鹅头”式机头极具辨识度。这个独特的“驼峰”其实是它的上层客舱,因此747也被称为半双层飞机。

从1969年首飞,到2023年初最后一架交付后正式停产,747的生产线运转了超过半个世纪,是不折不扣的传奇。很多人对它的初次印象,甚至来自于CS地图或是各类电影作品中。作为世界上第一款宽体客机,747的诞生让民航业的单机载客量翻了一倍多,极大地降低了飞行成本和机票价格,让洲际旅行第一次走进了普通人的生活。

.jpg)

空中客车 A340:生不逢时的优雅远行者

如果你看到一架飞机拥有四台发动机,但既没有A380的“双层胖”,也没有747的“大鹅头”,那么大概率就是A340了。它的机身显得格外修长,配合四台发动机,被一些航空爱好者戏称为“空中法拉利”。

A340的故事充满了“生不逢时”的遗憾。它于1991年首航,2011年便早早停产,算不上是一款商业上成功的产品。 它的命运,与一项名为ETOPS(双发延程飞行)的航空法规息息相关。

在喷气时代早期,发动机的可靠性不高,双发飞机在海洋上空飞行时,一旦有一台发动机失效,后果不堪设想。为此,美国联邦航空总署(FAA)在1953年制定了严格的“60分钟规定”:双发飞机的航线,其任何一点距离备降机场的单发飞行时间都不得超过60分钟。 这项规定直接将双发飞机挡在了广阔的大西洋航线之外,使得三发或四发飞机成为远程航线的唯一选择。

空客在八十年代设计A340时,正是基于这一法规的限制,为它安装了四台发动机,以稳妥地执行远程航线。然而,谁也没想到,发动机技术的发展速度远超预期。 * 1985年,FAA批准了ETOPS-120,允许双发飞机的备降时间延长至120分钟。很快,美国环球航空就用双发的波音767执飞了波士顿-巴黎的跨大西洋航线,单程节省了惊人的22吨燃油! * 1988年,FAA再度放宽标准,推出了ETOPS-180,这使得全球超过95%的区域都可以由双发飞机执飞。

当A340正式量产时,它赖以为生的政策壁垒几乎已经消失。与此同时,它的“一生之敌”——专为ETOPS规则而生的波音777项目正式启动。波音777用两台强劲又省油的发动机,轻松达到了与A340相当的航程和载客量,而运营成本却低得多。这场“双拳”对“四脚”的较量,最终以A340的落败而告终。

_(5441628490).jpg)

巨大的双发客机:波音777

当四发巨兽们逐渐成为传奇,广阔的天空交给了更高效、更经济的双发宽体机。而在这些双子引擎的巨鸟中,波音777无疑是王者级的存在。

从外观上快速识别它有一个小窍门:看主起落架的轮子。

双发宽体客机的主起落架通常是“双轮车”设计,但轮子的数量暴露了它们的吨位。 * 六轮小车:这是波音777最显著的标志(特指其主流的-300ER和远程型号)。那巨大的发动机和沉重的机身需要多达12个主轮来支撑。 * 四轮小车:如果你看到的飞机主起落架是四个轮子,那它可能是波音787、767,或是空客的A350、A330。 * 两轮小车:这通常就是窄体机的领域了,比如我们熟悉的波音737和空客A320。

波音777于1994年首飞。它不仅是世界上最大的双发客机,更是一款革命性的产品。它是人类历史上第一款完全由计算机辅助设计(CAD)的民航客机,整个设计过程没有使用传统的纸质图纸。这使得它的设计极为精确,部件之间的整合度前所未有。

而777的另一大革命性创举,就是它是波音公司首款采用电传操纵(Fly-by-Wire, FBW)的民航客机。

飞控革命:从“提线木偶”到“超级大脑”

要理解电传操纵的伟大之处,我们得先看看它的前辈——传统的机械/液压操纵。

传统操纵:想象一下,就像用无数根精密的提线操控木偶。飞行员拉动驾驶杆,力量通过一系列复杂的钢缆、滑轮和液压管路,最终传递到机翼或尾翼上的舵面,使其偏转。这种方式非常直接,但机械结构复杂、沉重,且对飞行员的要求极高。早期的波音737和传奇的747都是采用这种方式。

电传操纵 (FBW):进入电传时代,飞行员的操纵杆不再直接拉动钢缆,而是像一个高精度游戏手柄,向飞控计算机发送一个电信号——“我想要抬头”“我想要左转”。飞控计算机作为“超级大脑”,在理解飞行员意图后,会结合当前飞机的速度、高度、姿态等各种数据,精确计算出最佳的舵面偏转角度,再通过电信号指令液压或电力装置来执行。

这就像手动挡汽车到自动挡汽车的进化。如果用软件开发的语言来说,传统操控是“前端裸连后端”,而电传操控则是在中间加入了一个功能强大的“中间件”,让管理和扩展变得更加智能和安全。

有趣的是,即便都采用了电传系统,波音和空客的“编程”思路也不同。空客(从A320开始)全面拥抱电传,并加入了著名的“飞行包线保护”,电脑会阻止飞行员做出可能导致失速或失控的极限操作。而波音在设计777的电传系统时,则更倾向于模拟传统飞机的驾驶感,给予飞行员更大的权限。

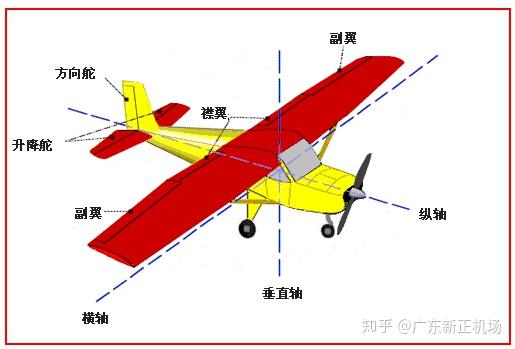

飞机是如何“动”起来的?——认识舵面

那么,无论是钢索还是电传,它们最终控制的到底是什么呢?答案就是飞机上那些可以活动的气动翼面,我们统称为舵面。它们通过改变流经表面的气流方向,产生力或力矩,从而控制飞机的姿态。

以下是飞机上最主要的几个控制舵面:

| 名称 | 安装位置 | 控制什么 | 主要作用 | |

|---|---|---|---|---|

| 升降舵 (Elevator) | 水平尾翼后缘 | 抬头/低头 (俯仰) | 控制飞机的上升与下降 |  |

| 方向舵 (Rudder) | 垂直尾翼后缘 | 机头左右摆动 (偏航) | 协调转弯,修正航向 |  |

| 副翼 (Aileron) | 主翼外侧后缘 | 机身左右滚转 (倾斜) | 实现飞机的倾斜和转向 |  |

| 扰流板 (Spoiler) | 主翼上表面 | 破坏升力、增加阻力 | 辅助滚转、降落时减速 |  |

| 增升装置 (Flap & Slat) | 襟翼在后缘,缝翼在前缘 | 显著增加升力和阻力 | 用于低速的起飞和着陆阶段 |  |

电传的智慧:单发失效下的自动补偿

电传操纵的优越性,在一些特殊情况下体现得淋漓尽致,例如单发失效。

想象一下,如果一架双发飞机在空中时,一侧的发动机突然停车,会发生什么?

飞机会立刻遭遇一个强大的不对称推力,这股力量会驱使飞机朝失效发动机的一侧猛烈偏航,如果不加以及时正确的控制,飞机可能会进入危险的失控状态。

- 在传统飞机上,飞行员需要瞬间做出反应,用脚大力踩下方向舵踏板(俗称“踩舵”),以对抗这股偏航力矩,保持飞机稳定。

- 而在拥有先进电传系统的现代飞机上(如波音777/787,空客A350等),这个过程被高度自动化了,这便是自动推力不对称补偿(TAC)功能:

- 飞控计算机实时监测到一侧发动机推力消失。

- 在飞行员介入之前,它会自动指令方向舵偏转一个精确的角度,完美抵消偏航力矩。

- 整个过程平顺到飞行员可能只会看到一条警告信息,飞机早已自行修正,乘客更是几乎毫无察觉。

这就是电传操纵的魅力所在,它不仅减轻了飞行员的负担,更将飞机的安全性和平稳性提升到了一个全新的高度。

空客双雄:A330与A350

在双发宽体机的世界里,空客的A330和A350是两款极为出色的飞机。它们的身影遍布全球各大机场,但对于普通乘客来说,要区分它们似乎有些困难。其实,只要抓住两个关键点,也能轻松识别。

最简单的方法有两个:一看“墨镜”,二看“翅尖”。

- “墨镜侠” A350:A350有一个非常酷的外号——“墨镜侠”。这是因为它标志性的驾驶舱舷窗被一圈流畅的黑色框架包围,仿佛戴上了一副时尚的飞行墨镜。这个特征在现代客机中独一无二。

- 翼梢小翼:如果看不清驾驶舱,那就看机翼末端。A350的翼梢小翼是一道优美、舒展的弧线,向上、向后平滑地扬起;而经典款A330的小翼则像一个简单、利落的折角。

A350:为远程飞行而生的未来客机

A350是一款非常年轻的飞机,于2013年才首飞。作为空客的最新力作,它浑身都是“黑科技”。机身大量采用碳纤维复合材料,大大减轻了重量。它也是目前世界上航程最远的民航客机之一,这得益于其极高的燃油效率和一项名为ETOPS-370的认证。这项认证允许A350在单发失效时,可以继续飞行长达370分钟(超过6个小时)去寻找备降机场,从而有能力执飞地球上几乎所有的跨洋“直线”航线。

.jpg)

A330:宝刀不老的空中常青树

再来看A330,它的故事则更具传奇色彩。正如前文所述,A330和四发的A340是同期的“兄弟项目”。最初,A330只是为了满足部分航司对双发飞机的需求,从A340项目中“顺手”开发的。但谁也没想到,随着双发飞机越发受到市场青睐,A330的订单量远超A340,累计订单已接近2000架,成为空客历史上最成功的宽体机项目之一,堪称一代“常青树”。

面对波音787和自家兄弟A350的竞争,老当益壮的A330在2014年迎来了新生——A330neo。“neo”意为“新发动机选项(New Engine Option)”。A330neo换装了更高效的罗尔斯·罗伊斯遄达7000发动机,并采用了全新的机翼设计。

一个有趣的变化是,A330neo的翼梢小翼也进化了,从原来简单的折角,变成了更具弧度的“鲨鳍小翼(Sharklet)”,这不仅提升了气动效率,在外形上也向A350的设计靠拢了。

小翅膀,大学问:翼梢小翼的魔力

说了半天,这个机翼末端的“小翅膀”——翼梢小翼(Winglet),到底有什么用呢?

简单来说,它的核心作用是省油。

飞机之所以能飞,是因为机翼上表面的气压低,下表面的气压高,这个压力差产生了升力。但在机翼的末端,高压区的空气会忍不住“翻”到低压区去,这样就在翼尖形成了一个强大的涡流(Wingtip Vortices)。这个涡流不仅会增加飞行阻力(我们称之为“诱导阻力”),浪费发动机的推力,还会在飞机后方形成危险的尾流,影响后续飞机。

而翼梢小翼就像一堵墙,有效地阻碍了上下表面气流的“串通”,极大地削弱了翼尖涡流的强度。别小看这个设计,它能为飞机带来: * 约3% - 5%的阻力降低 * 约2% - 4%的燃油效率提升

对于每天都要消耗成吨航油的航空公司来说,这每年节省下来的成本是一个天文数字。因此,现在几乎所有的新飞机都设计了翼梢小翼,而许多老飞机也通过后期改装加上了它。

先驱与梦想家:波音767与787的代际跨越

在波音的宽体机家族中,767和787是一对如同“师徒”般的存在。767是开创了双发跨洋时代的先驱,而787则是用全新理念定义未来飞行的“梦想家”。

波音767:跨越大西洋的规则改变者

诞生于上世纪80年代的波音767,最初的定位是介于巨无霸747和窄体机之间的中远程宽体客机。1985年,它创造了历史,成为全球首款获得ETOPS-120认证的双发飞机,这意味着它被官方许可在单发失效的情况下,可以偏离备降机场飞行长达120分钟。

这一纸认证,彻底打破了此前只有三发和四发飞机才能主宰跨大西洋航线的格局。767凭借其出色的经济性,迅速成为90年代最受欢迎的跨大西洋航线客机。然而,随着岁月流逝,这位功勋卓著的“老将”的客机型号已于2011年停产,其历史使命,也交到了继任者——波音787的手中。

波音787“梦想客机”:一场关于飞行的革命

波音787“梦想客机”(Dreamliner)并非767的简单升级,而是一次彻头彻尾的革新。 * 材料革命:它是全球首款以碳纤维复合材料为主体制造的民航客机。按重量计算,复合材料占50%;若按体积计算,更是高达80%!这使得它比同尺寸的传统铝合金飞机更轻、更坚固,也更省油。 * 飞控革命:它是继777之后,波音第二款采用电传操纵的飞机,驾驶体验和飞行效率都迈上了新台阶。

然而,787带给乘客最直观的改变,是那令人过目不忘的客舱体验。

走进787的客舱,你会立刻感受到不同。它告别了传统荧光灯管刺眼的白光,整个客舱都由柔和的LED情景灯光系统覆盖。机组人员可以根据飞行阶段(登机、巡航、用餐、休息),将舱顶模拟成清晨的蓝天、黄昏的暖阳或是宁静的夜空,这不仅极具美感,更能有效帮助乘客调节生物钟,缓解跨时区飞行带来的疲劳感。

另一个“黑科技”是它的电子遮光舷窗。787的窗户没有传统的物理遮光板,取而代之的是一个可以调节明暗的按钮。乘客可以随心所欲地将窗户在全透明到深邃的蓝色之间进行五档调节,既能欣赏窗外景色,又不必担心阳光刺眼。

我的舒适谁做主?飞机制造商 vs. 航空公司

聊到这里,我们不妨延伸一下:我们乘坐飞机时的体验,哪些是由飞机制造商(如波音、空客)决定的,又有哪些是航空公司自己定制的呢?

- 制造商决定“硬件平台”:飞机的整体架构,如机舱宽度、舷窗大小、空调系统、噪音水平以及像787“天空内饰”这样的整体硬件系统,都是由制造商在设计时就确定的。

- 航空公司决定“软件装修”:航空公司拿到飞机后,可以进行个性化定制。这主要包括:

- 客舱布局:设置几个舱等(头等/商务/经济),每排座位如何排列(如2-4-2还是3-3-3)。

- 座椅选型:选择不同品牌和舒适度的座椅。

- 内饰与品牌元素:地毯的颜色、座椅的皮革材质、品牌涂装,乃至机上餐食和香薰等。

以787的灯光系统为例,波音提供了强大的硬件和控制软件,而各家航司则根据自己的品牌形象进行“编程”: * 全日空(ANA) 常用宁静的蓝白渐变,营造日式简约。 * 卡塔尔航空 则偏爱其标志性的紫红色调,彰显奢华。 * 英国航空 倾向于使用温和的暖黄色,体现英伦的优雅。

辨认技巧:藏在发动机后缘的秘密

那么,在机场远观时,如何快速区分767和787呢?诀窍是看发动机的尾喷口。

- 波音767:它的发动机尾部相对传统,核心机喷口(中间那个锥形)明显突出。

- 波音787:它的发动机尾部有一圈非常醒目的锯齿状边缘,航空界称之为“雪佛龙(Chevron)喷口”。

这个小小的锯齿,是发动机降噪技术的一大进步。民航客机都使用涡扇发动机,它同时喷出两股气流:一股是经过燃烧室的内涵道高温高速热气,另一股是绕过核心机的外涵道低温低速冷气。

在767的传统设计中,这两股温差和速差巨大的气流在喷口后猛烈混合,产生剧烈的剪切作用,形成了巨大的噪音。而787的锯齿边缘,则像一个搅拌器,让冷热两股气流能够更早、更平滑地混合,将大的湍流打散成许多小涡流,从而显著降低了噪音。这个设计能将噪音降低3-5分贝,乘客的主观感受上,噪音大约减弱了20%-30%。

这个从平滑到锯齿的细节演变,不仅是我们识别机型的关键,更体现了航空工业在提升乘客舒适度和环保性能上几十年来的不懈追求。

飞机是如何对抗重力的?——推力与升力的奥秘

当我们聊到787那先进的锯齿边发动机时,你是否会好奇:这个巨大的金属圆筒,究竟是如何产生如此磅礴的力量,将数百吨重的飞机推向蓝天的?而那看似纤薄的机翼,又是如何托举起这一切的呢?

接下来,让我们暂时偏离“识机”主线,深入探索一下飞机飞行的两大基石:推力和升力。

推力之源:涡扇发动机的“呼吸之道”

民航客机的涡扇发动机,本质上是一台精密的“空气加速器”,它的工作核心是遵循一个名为布雷顿循环的热力学定律。我们可以把它想象成一个四步走的“呼吸过程”:

- 吸气(压缩):发动机前端巨大的风扇和后方的压气机,像一个超级鼓风机,将海量空气吸入并极度压缩。

- 憋气(燃烧):压缩后的高压空气被送入燃烧室,与燃油混合后点燃,瞬间释放巨大热量,气体猛烈膨胀。

- 做功(膨胀):这股高温高压的燃气向后冲击,推动涡轮高速旋转。这个过程非常关键,因为涡轮就像一个发动机的“心脏泵”,它通过一根长轴,驱动着最前端的风扇和压气机持续不断地“吸气”。

- 呼气(排气):做完功后的燃气,仍然蕴含着巨大的能量,它们从尾喷管高速喷出。

为什么必须要有热力学循环?热力学循环的本质就是实现热功转换,工质低温的时候压缩,高温的时候膨胀,中间就会产生净功。那么在喷气式发动机里,做出的功到底给谁了呢?一部分膨胀做功,是用于带动压气机的。另一部分膨胀做功,是进入尾喷管中继续膨胀,形成高速气流喷射到外界。第二部分其实和我们常规理解的做功比如推某个机械部件,是不一样的,这里是对气体本身做功。喷管中的流动可以认为是一个定熵流动,即满足 \[ \frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = h_1 - h_2 = \int_1^2-v\mathrm{d}p \] 对气体本身做功的含义就是,气体的动能的增加等于其焓值的减少,也就是膨胀做功的部分,”压力的能量“变成了”速度的能量“。就像火箭一样,根据动量守恒,喷出了高动量的空气,发动机也就获得了反方向相等的动量。

有趣的是,对于现代客机的高涵道比涡扇发动机来说,推力的来源有两部分: * 外涵道(冷气流):约80%-85%的推力,来自于被最前端巨大风扇直接向后加速、但并未进入核心燃烧的“冷空气”。这个大风扇本质上就像一个被整流罩包裹起来的超高效螺旋桨。 * 内涵道(热气流):只有约15%-20%的推力,来自于经过燃烧室喷出的“热空气”。

所以,我们看到的客机发动机,其实是一个“螺旋桨”和“喷气机”的混合体,它用喷气核心机来驱动一个巨大的风扇,最终依靠推动海量空气产生主要推力。

升力之谜:机翼“向下推空气”的艺术

解决了向前的推力,那么向上的升力又是从何而来的呢?

关于升力的解释有很多种理论(比如基于伯努利原理或者库塔-茹科夫斯基定理等),但它们都殊途同归。我们可以用一个更本质、也更直观的方式来理解:升力是机翼向下推动空气所获得的反作用力。

当你仔细观察飞机的机翼,会发现它并非一个简单的平板,而是一个上面凸起、下面相对平坦的特殊形状(翼型),并且安装时还有一个微微的迎角。当气流迎面而来时,机翼会巧妙地引导气流,使其在流过机翼后,整体向下偏转。这股被机翼“推”下去的气流,被称为下洗流。

既然机翼给了空气一个向下的力,那么空气自然也会回馈给机翼一个大小相等、方向相反的向上的力——这就是升力。

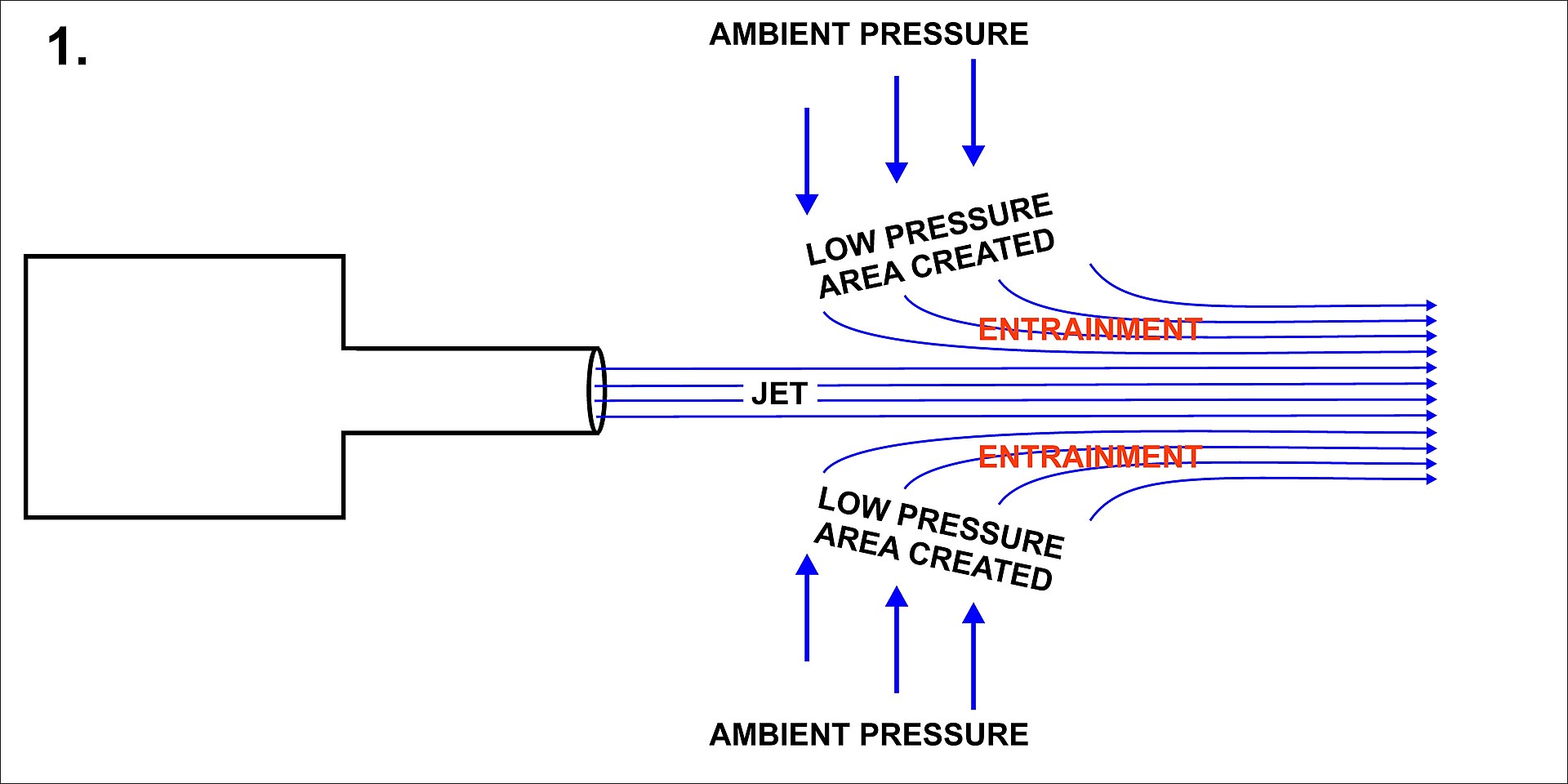

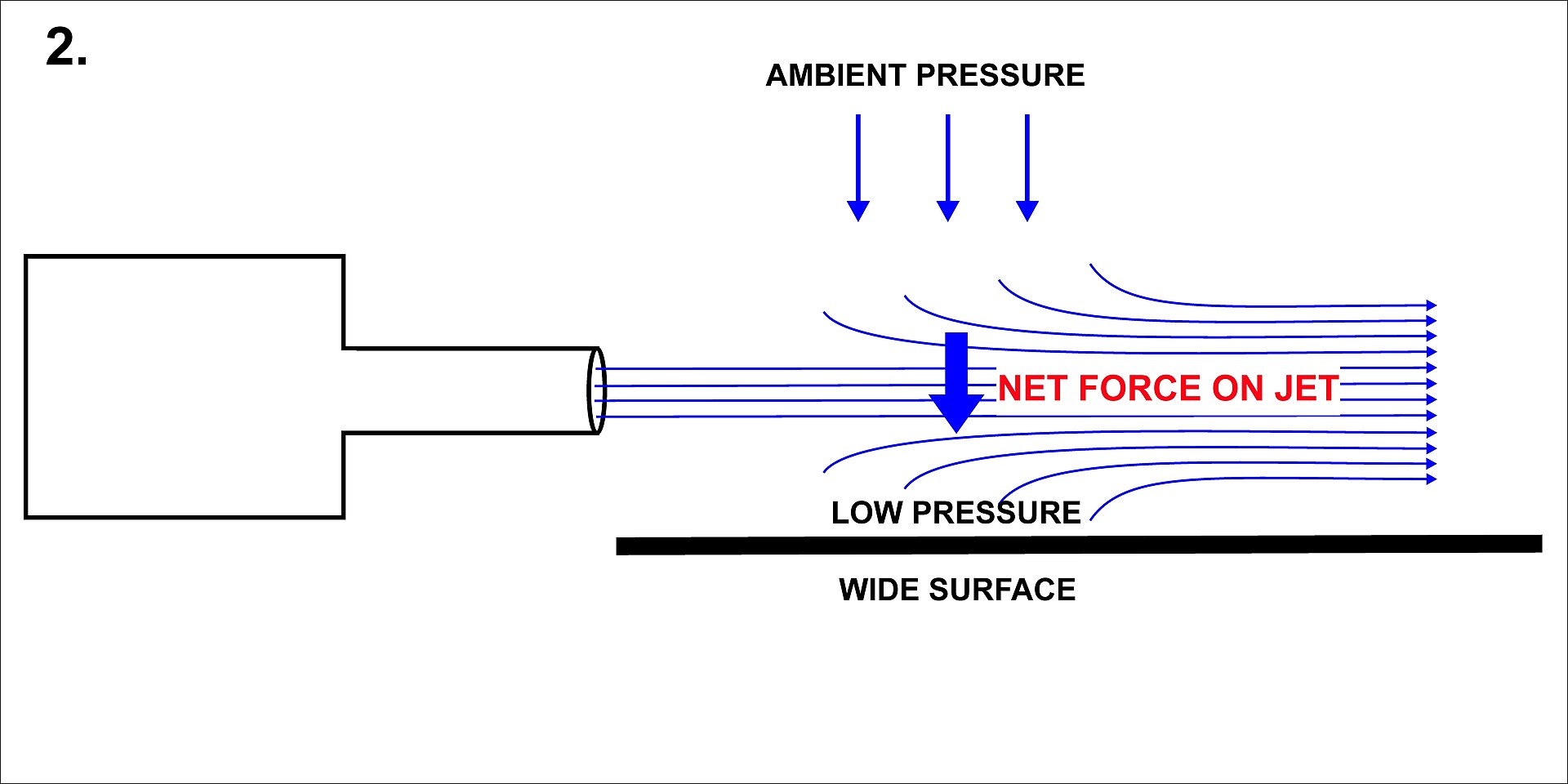

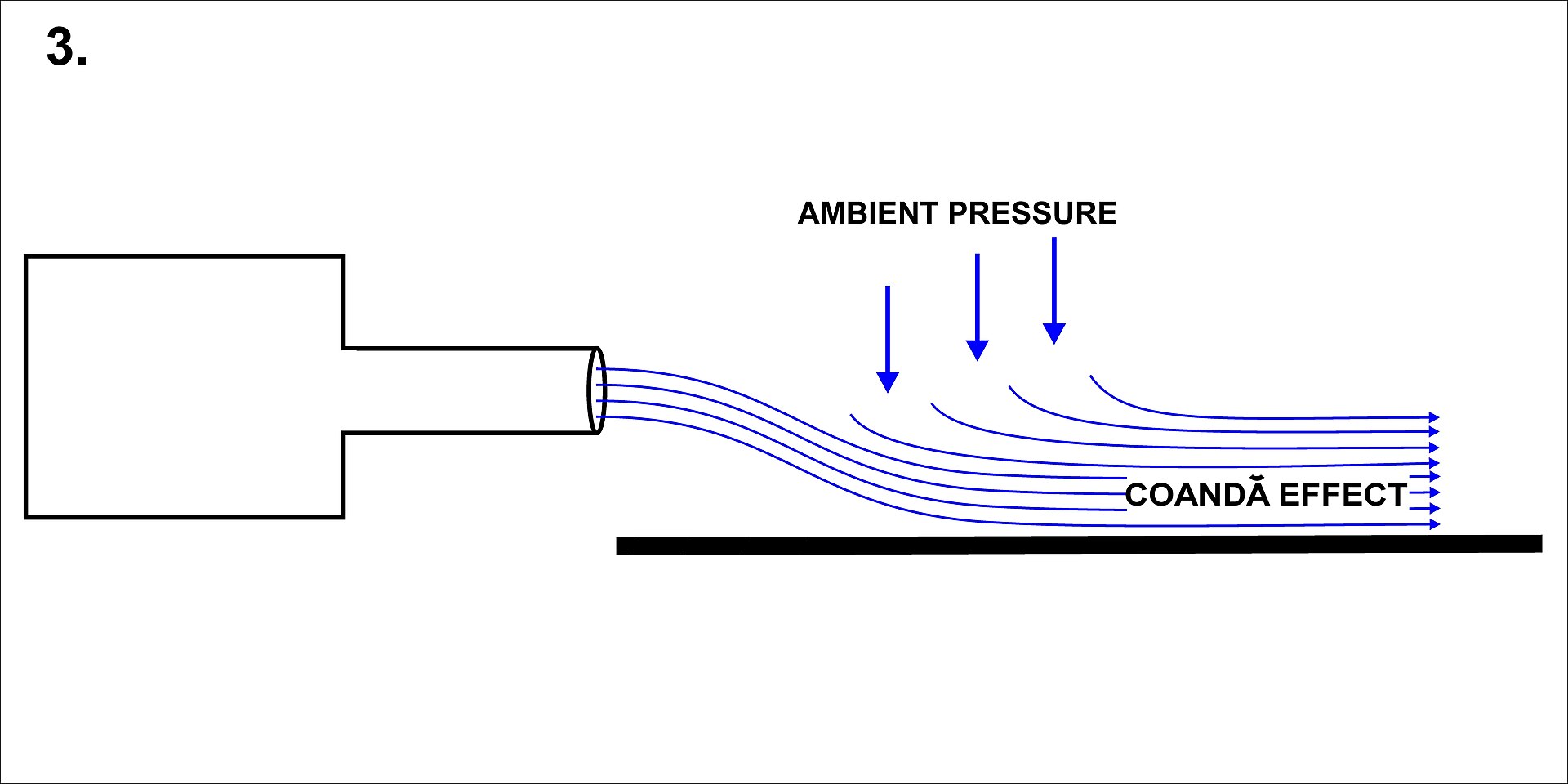

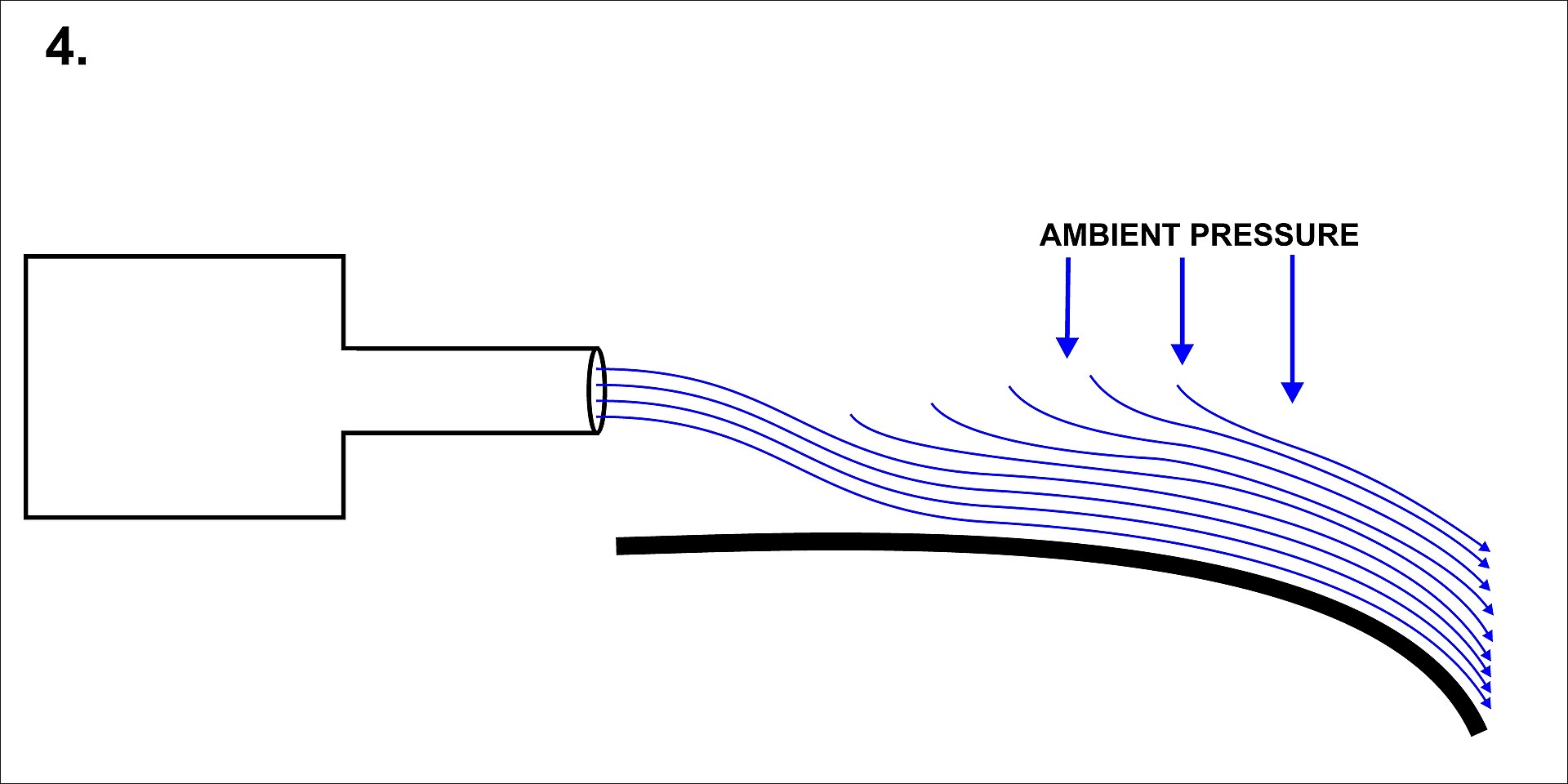

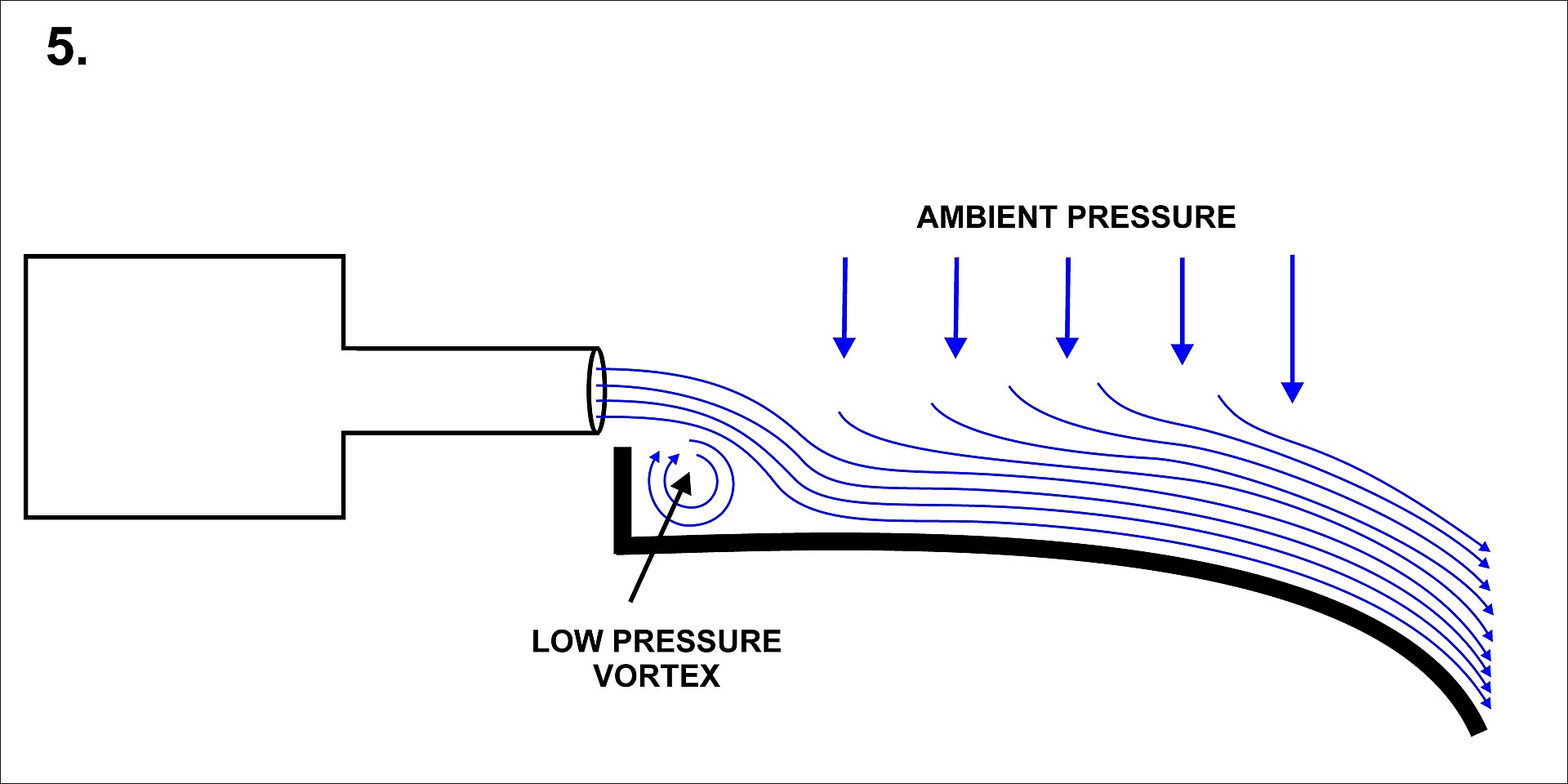

你可能会问,为什么气流会那么“听话”地沿着机翼凸起的上表面流动,而不是直接“飞走”呢?这里就要提到一个有趣的物理现象——科恩达效应(Coandă Effect),也叫“附壁效应”。

简单来说,流动的气体有一种“依恋”固体表面的本能。当气流高速流经一个凸起的曲面时,它会倾向于贴着这个曲面流动,而不是走直线。正是这种效应,使得气流能够顺滑地“拥抱”着机翼的上表面,最终被引导着向下偏转,从而完整地产生了升力。

| 解释 | 图片 |

|---|---|

| 一股气流会从其周围环境中卷入空气分子,导致气流周围的气压下降。 |  |

| 如果将一个(平坦的)表面紧贴并平行于射流放置,则从射流和表面之间被移除的空气分子无法轻易被周围空气分子补充。由此导致的射流和表面之间的空气不足,使得射流该侧的气压下降幅度大于另一侧。 |  |

| 喷气孔两侧的气压差导致喷气孔向表面弯曲,然后附着在表面。 |  |

| 即使表面像图中所示是弯曲的,射流也会附着在该表面上,因为任何进入射流和表面之间空间的周围空气分子都会被射流卷吸而走。 |  |

| 如果在射流起始于水面处下方设置一个(高度合适的)台阶,则射流更容易向水面弯曲并紧贴水面。台阶后方会形成低压涡流,从而加剧射流两侧的初始压力差。 |  |

所以,从本质上讲,无论是螺旋桨向后推空气产生推力,还是机翼向下推空气产生升力,它们都遵循着宇宙中最基本的作用力与反作用力法则。

我们最熟悉的空中伙伴:窄体客机双雄记

现在,让我们回到我们最熟悉的飞机——窄体客机。它们是各大航空公司机队中的绝对主力,承担着绝大多数国内和中短途国际航线的飞行任务。在这个领域,一场持续了数十年的“双雄争霸”至今仍在激烈上演,主角便是波音737家族与空中客车A320家族。

空中客车A320家族:数字时代的颠覆者

诞生于1987年的空中客车A320,一出场便是一位“颠覆者”。它是全球首款采用数字电传操纵系统(Fly-by-Wire)的民航客机。飞行员不再通过机械装置直接操控飞机,而是通过驾驶舱侧方的侧杆(Sidestick)输入指令,由飞控计算机精准执行。这一革命性设计不仅减轻了飞机重量,提升了操控精度和安全性,还开创了现代客机驾驶舱布局的先河。

空客的另一大创举是“家族化”概念。以A320为蓝本,空客开发出了一整个系列: * A320:标准型号。 * A319:缩短版。 * A318:更短的“迷你”版。 * A321:加长版,也是家族中最受欢迎的型号。

这四款飞机拥有几乎相同的驾驶舱和操作逻辑,航空公司飞行员只需获得一个资质,就能驾驶整个系列,极大地降低了培训和运营成本。

“neo”时代与超远程梦想

面对日益增长的燃油成本压力,空客在2010年推出了A320的重大升级版——A320neo(New Engine Option)系列。neo机型换装了更大、更省油的新一代发动机,并在翼尖安装了标志性的“鲨鳍小翼”,燃油效率提升了约15%。 市场的反响是空前的,A320neo系列累计获得了上万架订单,成为民航史上销售最快的飞机。

其中,加长版的A321neo更是大放异彩。空客在此基础上,进一步推出了超远程型号A321XLR (Xtra Long Range),其航程超过8000公里,足以轻松执飞许多传统上需要宽体机才能完成的跨大西洋或跨洲际航线。 这意味着航空公司可以用更小的飞机、更低的成本运营“点对点”的远程航线,彻底改变了航空市场的游戏规则。

波音737家族:经久不衰的空中传奇

A320的成功,离不开它伟大的对手——波音737。作为民航史上最畅销的客机系列,737自1967年首飞以来,历经四代发展(初创型、经典型、新世代NG、MAX),全球总交付量已超过11,000架,是当之无愧的传奇。

与A320的“数字基因”不同,737系列一直以其出色的可靠性、较低的维护成本和飞行员熟悉的传统驾驶舱(保留了驾驶盘)而著称。为了应对A320neo的挑战,波音也推出了其最新一代升级型号——737 MAX。 与其前身737NG相比,737 MAX同样换装了更先进的发动机(CFM LEAP-1B),并设计了独特的“双叉弯刀式”翼梢小翼,在燃油经济性上与A320neo旗鼓相当。

识机技巧:如何在机场快速分辨737和A320?

当一架窄体机从你面前滑过时,抛开机身上的航司涂装,如何快速分辨它是来自波音还是空客的“豪门”?这里有两个非常实用的小窍门:

- 看“眼神”——驾驶舱舷窗

- 波音737:侧面最后一块驾驶舱玻璃的下边缘是一条“V”字形的折线,看起来更“锋利”。

- 空客A320:侧面驾驶舱玻璃的下边缘几乎是一条完整的直线,看起来更“平整”。

- 看“心跳”——夜间频闪灯(Strobe Light)

- 在夜晚观察飞机翼尖或尾部的白色高强度频闪灯。

- 波音飞机:通常是 闪一次,停一下,再闪一次 (“闪—停—闪”)。

- 空客飞机:通常是 快速连闪两次,停一下,再闪两次 (“闪闪—停—闪闪”)。

一个好记的方法是:波音(Boeing)是民航界的“老大”,所以闪1下;空客(Airbus)是后来居上的“老二”,所以闪2下。

结语:从乘客到天空的观察家

我们的旅程,从一个简单的问题开始:“如何认出天上的飞机?”

我们从最震撼人心的“四发巨兽”A380和747聊起,回顾了那个动力即正义的辉煌时代;我们深入双发宽体机的世界,在A350的“墨镜”和787的“锯齿”发动机中,看到了科技为舒适与效率带来的革命;我们最终回到了最熟悉的窄体机身边,在A320和737驾驶舱窗户的细微差别里,品味着两大巨头数十年的竞争与进化。

一路走来,我们穿插了解了“电传操纵”如何赋予飞机智能的大脑,“翼梢小翼”如何为飞行节约每一份能量,以及推力和升力这两股神奇的力量,是如何将我们送上云霄。

这不仅仅是一份识机指南。更希望它能成为一把钥匙,为您打开一扇新的窗户。

从此,机场的等候不再无聊,每一次呼啸而过的起飞都可能是一次有趣的辨认游戏。飞行也不再仅仅是“从A点到B点”的位移,您会更深地理解乘坐的这架飞机是多么精妙的造物。

愿这篇博客,能让您从一位普通的乘客,转变为一位对天空充满好奇的观察家。下一次飞行,祝您旅途愉快,也祝您,观机愉快!